食育・口育

患者様と考える

「食育」と「口育」

食育・口育

当院は「食育」と合わせて「口育」にも力を入れています。

「食育」は、栄養バランスや食事の摂り方などを通じて、健康増進の手段として広く推奨されています。

一方、「口育」という言葉はご存じない方も多いかもしれませんが、簡単に言うと「口」の機能を適切に育てることです。口は、食事、発声をはじめとして人間が生きる上で重要な役割を多数持っています。そのため、幼児期から口育に取り組むことは、健康と生活の質の向上に役立つのです。

当院の指導の範囲

食育について

食育の目的

乳幼児期に、噛む、飲み込む、味わう、といった「食べ方」を学ぶことは非常に重要です。幼いときに身に着いた食習慣は、お子様の生涯に大きな影響を与えるからです。食事は栄養補給の方法であるとともに、会話を通して心が和む時間を作りますし、交流の手段にもなります。つまり「食べ方」は人生の豊かさにも直結するのです。

そのため当院の「食育」は、栄養バランスだけでなく、どのように食べるかも大切にしています。

もちろん、食育は乳幼児だけが対象ではありません。何歳でも「食べ方」を通じて心身の健康を増進することができます。

食事を味わうための環境も大事

しっかり噛んで美味しく楽しく食事をするには、虫歯や歯周病が無い健康な状態を維持することが重要です。虫歯や歯周病は十分な知識を持って、歯科医院のプロケアとご自身のセルフケアに取り組むことで予防できます。

まずは、当院で検診を受けることから始めましょう。

虫歯になりにくい

食生活とは

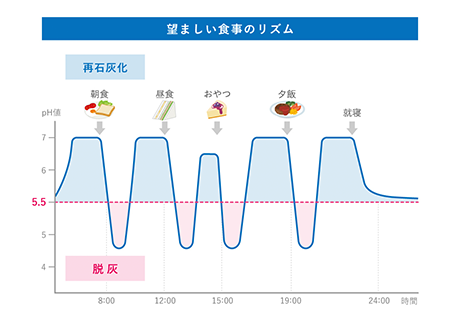

食事中のお口の変化

食事をすると、お口の中のむし歯菌が飲食物の糖分を取って酸性の物質を出します。これによって「脱灰」という現象が起こって虫歯ができやすい状態が形成されます。

しかし、時間が経つと唾液の力により、お口の中で「再石灰化」という現象が起こり、アルカリ性に戻ります。つまり、飲食の間隔をある程度あけること、唾液がきちんと作用することでお口の中は正しい環境に戻ります。

正しいリズムの食習慣を

食事やおやつの時間が長いと、お口の中に糖分が長く滞留します。すると虫歯菌が糖分を酸性の物質に変える「脱灰」が進行し続け、常に虫歯ができやすい状態が続くのです。しかし、飲食を終えてしばらくすると、唾液の作用によって「再石灰化」が起こり、虫歯リスクが低下します。

一般的に「食事やおやつをダラダラと食べ続けるのは良くない」、「食事のリズムが大切」と言われるのはこのためです。

糖分の多い食品に注意

「糖分」は人間が生きていくうえで欠かすことができない重要な栄養素です。また、糖分というと「お菓子」を思い浮かべることが多いと思いますが、実際には多くの食材は糖分を含んでいます。このような点を踏まえると、より虫歯リスクが高い食材を知り、取り過ぎやダラダラ食べることを避けるなど、リスクを小さくするよう意識することが重要です。

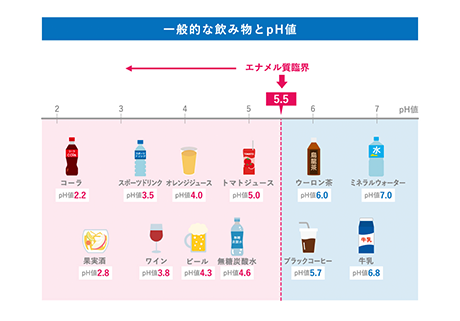

砂糖を含む甘い飲み物は非常にリスクが高く、スポーツドリンクや栄養ドリンクも同様です。これらの飲料を利用する際は、就寝前は避けることをおすすめします。

糖分が多い食品は食べ方に工夫を

虫歯予防の観点では糖分が多い食べ物はおすすめできません。とはいえ、すべてを避けることは困難ですから、摂り方を工夫すると虫歯リスクを抑えることができます。

まず、大量に摂取することは虫歯リスクを高めるだけでなく健康上も好ましくありません。また、食べる時間を短くすることで、脱灰の進行を抑えることも大切です。さらに、一気に飲み食いするのを避けること、就寝前には取らないこと、飲食後にうがいや歯磨きをすること、食後にシュガーレスのキシリトールガムを噛むことなどに気を付ければ、虫歯の危険性はそれだけ低くなっていきます。

歯を強くしてくれる食品

歯はカルシウムで構成されているので、牛乳や魚介類、海藻などでカルシウムを補給することも重要です。また、カルシウムの吸収を補助するビタミンD(シイタケなどに多い成分)も合わせて取ると有効です。

ほうれん草やニンジン、モロヘイヤなどに含まれるビタミンAは歯のエナメル質を強めることに役立ちます。さらに、繊維質が多い食材をしっかり噛んで食べると、歯面の汚れを取る作用も期待できます。

ただし、上記の栄養分を取るだけで虫歯を防げるわけではないので、予防の基本は定期的なプロケアと毎日のセルフケアであることは忘れないようにしましょう。

虫歯になりやすくする

ポイント

-

正しい食習慣・栄養バランス

前述のように、骨を強くするカルシウムとリンを骨の中に蓄積する役割をもっているのがビタミンDとビタミンAを含む食品をとったりして、虫歯になりにくい体質を作りましょう。

いきなりすべてを見直していくのは難しいと思いますので、少しずつ日常生活に取り入れていけば無理なく改善していくことはできるでしょう。 -

食後の歯磨きの習慣を

「食べたら磨く」というのは非常にわかりやすい虫歯予防の基本です。甘いものを取ったとしても、早く歯磨きをすれば虫歯のリスクは抑えることができます。

歯磨きが難しい場合でもうがいをするなどして少しでも危険性を下げましょう。また、ダラダラ食べ続けることや、就寝前に飲食をすることも好ましくありません。

口育(こういく)について

口育(こういく)とは

口腔機能が正常でないと・・・

以下のようなトラブルが起こると言われています。

-

声を失うリスク

口腔機能が上手く働かない関係で、声を失い、会話における不都合を生じる可能性が出てきます。

-

食事のトラブル

老後に摂食、嚥下障害を起こし、食事の際、不便が生まれる可能性があります。

-

体の不自由

口の周辺の筋肉が適切に発達していないと気道が狭くなります。すると学習機能、運動機能に支障が出ることがあります。

-

胃ろうをつける可能性

口腔機能が衰えると口から栄養補給することが難しくなり、「胃ろう」が必要となる可能性が上がります。

年代別の

口腔機能のトラブル

-

幼少期

きちんと噛む能力を得る

幼児期に「噛む」機能が十分に発達しないと、顎の成長も不十分になりがちです。すると口呼吸が習慣化して歯並びが乱れやすくなります。口呼吸していると虫歯や歯周病のリスクが高く、風邪もひきやすいので、ぜひ口育に取り組みましょう。

-

成人期

表情筋などのお悩み

口の周辺の筋肉がきちんと正常に機能していれば、表情筋が衰えにくいことがわかっています。表情筋が衰えると、コミュニケーションが取りにくくなって社会生活に支障をきたすかもしれません。また、顔にたるみが生じて外観の印象も変わってきます。

-

壮年期

嚥下のトラブルを防ぐ

年齢が上がると口腔機能が衰えて、嚥下能力が低下しやすくなります。飲み込むことが上手くできないと、むせて苦しい体験をすることが増えますし、食事を楽しめなくなっていきます。すると、外食がストレスになって家に閉じこもることが増えますから、体力の低下が進行していきます。

口腔筋機能療法について

「口腔筋機能療法では唇や舌を動かす筋肉を正常に発達させるトレーニングを行います。成長期のお子様、高齢の方に提供することが多いですが、どの年齢の方にも提供可能です。

お子様に対して提供する場合は、舌の位置を適正にすることで、口呼吸の習慣を予防・改善することが狙いです。

高齢の方は、飲み込む機能が低下することで栄養摂取がしにくくなりますし、生活の質も下がります。健康と食事の楽しみを維持するためにも、ぜひ口腔機能療法をご利用ください。

MFT(口腔筋機能療法)

成長期に舌先で歯を押すクセや、口呼吸する習慣がつくと歯並びが乱れやすいことが知られています。MFT(口腔機能療法)

を取り入れると、舌が適切な位置に来るように導くことによって、口呼吸を回避して歯列が乱れることを予防できます。歯並びが悪いと虫歯や歯周病のリスクが上がりますから、MFTは健康面でも役立ちます。

また、発音が明瞭になりますし、飲み込む動作もしやすくなりますから、生活の質を上げるために多方面で役立つトレーニングです。

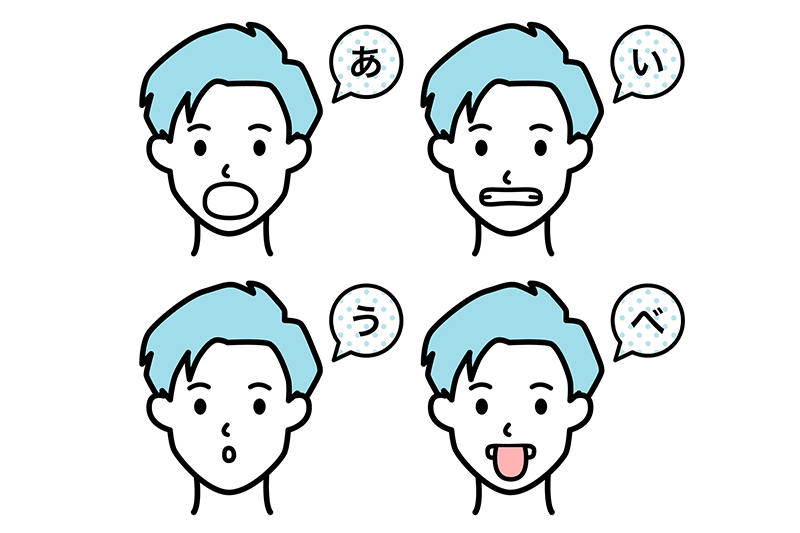

あいうべ体操

「あいうべ体操」とは、あ、い、う、べ、の4音を発音する際の口の形をすることで、口の周辺の必要な筋肉を鍛えるトレーニングです。毎食後に10回、1日30回このトレーニングを続けることで舌の動きを整えて、自然な形で口呼吸を鼻呼吸に誘導します。 特に以下のような方に推奨しています。

- 口呼吸していることが多い

- 口がぽかんと空きがち

- 疲労やだるさを感じやすい、意欲が維持しにくい

- 無理なく健康増進に取り組みたい

- 花粉症やアトピー性皮膚炎、喘息などアレルギー症状で悩んでいる

お口のお悩みに気づいたらご相談ください

口腔機能が正常なはたらきをしていない場合、口が空いていることが多い、飲食物を飲み込みにくい、むせやすい、といったことが起きがちです。口腔機能はトレーニングで向上できますので、状態を改善したいと思う方は、お気軽にご相談ください。

ご本人が気づいていない場合や、気づいていても対処方法をご存じない場合などは、当院の口腔機能療法をお伝えいただければ、ご本人の健康増進に役立ちます。